很多人覺得今年北方的秋季很短,短短十幾天,仿佛從夏天一下跳到冬天。

從氣溫變化來看,9月底還是全國大部明顯偏暖,尤其東北更是暖到異常;但從10月8日開始,接連幾波冷空氣過后,中東部地區(qū)則快進成了明顯偏冷的狀態(tài)。秋天真的變短了嗎?

不是錯覺!

秋天真的在變短

我國各地的秋天普遍不長,西南地區(qū)相對較長,大概在70至80天,除去春秋相連不列入盤點的昆明外,貴陽、成都、重慶在秋季長度上遙遙領先,最長的貴陽達79天。而秋季最短暫的地區(qū)要數(shù)東北和華北,大多在50天上下。

通過盤點氣象大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),1991年至今,我國多地的秋季都在推遲,總體來說東部地區(qū)比西部地區(qū)明顯。

對比1991年至2020年逐十年的平均入秋日期,鄭州、寧波、深圳等地的秋季推遲幅度最大,超過10天,南京、合肥、杭州、南昌、廈門、福州、青島、蘭州、銀川、烏魯木齊等城市的秋季也比之前晚了5天至9天。

氣象分析師介紹,在全球氣候變暖的大背景下,各地氣溫逐漸升高已經(jīng)成為一個不爭事實,并影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、社會經(jīng)濟和人們的日常生活。

秋天不僅來得晚了,長度也在逐步縮短。不少科學家對我國季節(jié)變化進行研究發(fā)現(xiàn),多地的入秋時間和入冬時間推遲,而且冬季、春季和秋季的長度均變短;從區(qū)域來看,北方地區(qū)比南方地區(qū)明顯,東部地區(qū)變化比西部地區(qū)明顯。

△黑龍江哈爾濱

通過近三十年的氣象數(shù)據(jù),1991年以來,我國多地秋季的變化情況與研究結(jié)果較為一致。大城市中,長沙、寧波、杭州、上海、鄭州、銀川等地秋季明顯“縮水”,幅度較大的寧波,從20世紀90年代至今秋季縮短12天,銀川、杭州、長沙也變少了7天至9天。

今年北方多地為何秋天這么短?氣象分析師介紹,今年北方秋季感覺短有兩個原因:

秋雨多,日照少,秋高氣爽的日子少;

入冬進程快速推進,導致華北多地秋季長度只有1個月左右,確實偏短。

以石家莊為例,9月中旬入秋,10月中旬入冬,再加上時不時下雨,秋季只有一個月出頭的時間。

今年冬天是冷冬嗎?

10月15日開始,今年下半年以來最強冷空氣席卷我國大部分地區(qū),我國多地感受到常年11月甚至12月才會出現(xiàn)的寒涼,隨之而來的是大家關于“今年冬天是不是冷冬”的疑問。

對此,專家表示,目前國內(nèi)外數(shù)值模式預測,今年冬季我國氣溫接近常年同期到偏暖為主,但是氣溫的階段性特征比較明顯,冷暖起伏大。

專家介紹,在全球變暖的背景下,一方面,我國冬季平均氣溫增暖趨勢十分明顯。另一方面,北極地區(qū)氣溫上升的幅度明顯高于熱帶和副熱帶地區(qū),中緯度南北溫差減小,西風帶大氣環(huán)流減弱,受其影響,我國冬季冷暖波動更為劇烈。

冷冬和暖冬的判別標準是什么?

國家標準《冷冬等級》(GB/T33675-2017)和《暖冬等級》(GB/T21983-2020),對冷冬和暖冬給出了明確定義。根據(jù)定義,在全國范圍內(nèi),超過一半的氣象觀測臺站冬季平均氣溫滿足冷冬/暖冬標準,這一年冬季才會被判定為冷冬或是暖冬。簡單來說,在氣象界,冷暖冬不是一個“預測概念”,而是對冬季氣溫狀況的一個事后“認定概念”。

據(jù)統(tǒng)計,自20世紀90年代以來,我國一共出現(xiàn)6個冷冬,均出現(xiàn)在2012年之前。

近期中東部多地

氣溫持續(xù)偏低

對于北方多地來說,今后一周最高氣溫會在波動中維持偏低狀態(tài)。中央氣象臺預計,25日至27日,受冷空氣影響——

內(nèi)蒙古中東部、華北、東北地區(qū)、黃淮等地將有4~6級風,陣風7~8級,局地9級,上述部分地區(qū)伴有4~6℃降溫,局地降幅可達8℃以上。

南方升溫相對平穩(wěn)一些,未來幾天氣溫會逐漸回升到常年同期正常水平,江南等地最高氣溫會回到20℃以上,華南普遍回到25℃以上。

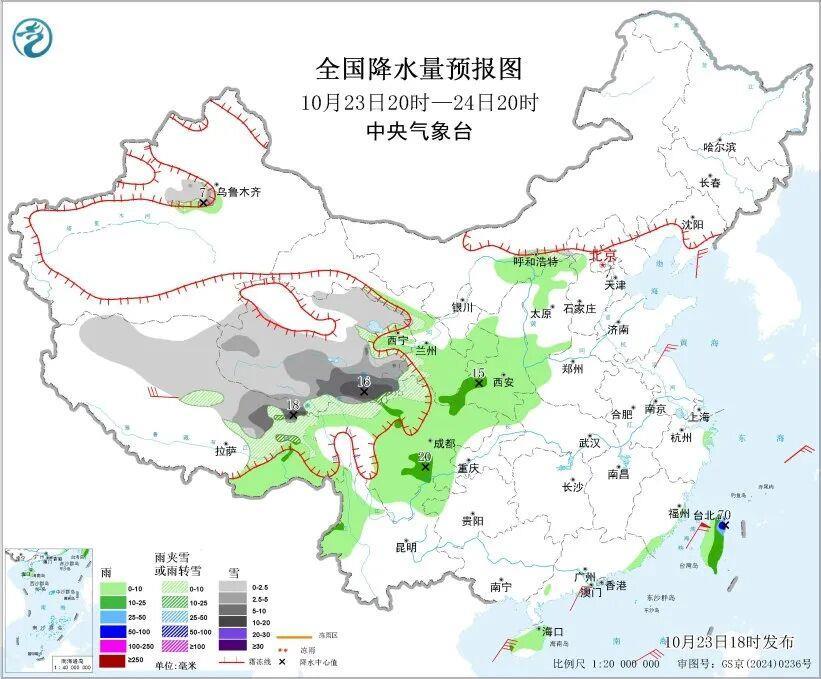

至于降水,23日夜間至26日,受高原低槽影響,青海大部、西藏北部和東部、川西高原中北部、甘肅中部和南部等地部分地區(qū)有小到中雪(雨)或雨夾雪,其中,青海東部和南部、西藏東北部、川西高原北部等地部分地區(qū)有大雪,局地暴雪。

此外,25日至26日,內(nèi)蒙古東北部、黑龍江中北部等地有小到中雪或雨夾雪,局地大雪。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內(nèi)容